В большинстве случаев оргкомитет явно определяет механизмы подачи тезисов и критерии уникальности текста, включая требования к первичности публикации материалов. Как правило, конференции ожидают, что предоставленные материалы будут оригинальными и уникальными.

Научно-практическая конференция в школе

Научно-практическая ученическая конференция, организуемая в школе, представляет собой знаменательное событие, подводящее итоги работы над исследовательскими и проектными проектами, реализованными в течение текущего учебного года. Обычно данная конференция проходит в начале второй половины учебного периода, и дата её проведения выбирается таким образом, чтобы победители и призеры школьной конференции смогли участвовать в следующих, более крупных конкурсах и конференциях.

В Гуманитарно-юридическом лицее №86 города Ижевска это мероприятие традиционно проходит в третью субботу февраля. Однако, с учетом новых обстоятельств, стало очевидно, что было бы целесообразно перенести дату проведения на начало февраля, поскольку подготовка к ряду важных конференций требует больше времени.

Прежде чем организовать образовательное мероприятие, важно задать себе несколько ключевых вопросов: “Какова цель мероприятия?”, “Кто его аудитория?”, “Как мы будем осуществлять его организацию?” и “Каковы ожидаемые результаты и последствия данного события?”

Для чего?

Несмотря на то, что НПК для 5-11 классов является в первую очередь образовательным событием, его следует рассматривать также как праздник. Праздник интеллекта, где соревнование среди участников занимает не главное место, а скорее является дополнительным аспектом. Главным является возможность продемонстрировать значимость своего труда, поделиться своими знаниями и опытом с заинтересованными слушателями, а также получить объективную обратную связь по своей работе.

Во-первых, это важно для самих детей, которые стремятся обрести признание как среди своих сверстников, так и взрослого окружения, а также испытать радость от интеллектуальных достижений, которые они смогли достичь. Мы, взрослые, понимаем, что такая оценка способствует тому, чтобы ребята впоследствии могли скорректировать свои подходы к будущей работе.

Во-вторых, эти мероприятия важны и для родителей. Они приходят не только для того, чтобы поддержать своего ребенка, но и чтобы познакомиться с работами других участников. Для родителей такие конференции становятся возможностью увидеть образовательный процесс изнутри и оценить вклад, который школа или лицей вносит в обучение, воспитание и развитие их ребенка.

В-третьих, такие мероприятия важны для учителей, поскольку их вклад в успешное выступление подопечных всегда очень значителен: это и организация работы, и консультирование, коррекции, поддержка. Оценка трудов учащегося также отражает квалификацию и успехи наставника.

Как проходят научные конференции

Для начала важно разобраться, как именно проходят научные конференции. Понимание процесса поможет более детально подготовиться к мероприятию. Научно-практическая конференция – это форум, где участники обмениваются научными знаниями и взглядами.

Обычно за несколько месяцев до проведения конференции в университеты, научные учреждения и другие организации рассылаются информационные письма, которые далее распространяются среди потенциальных участников. В этих письмах содержится вся необходимая информация о мероприятии – условия участия, организационные сборы, форма участия (очная, заочная, онлайн) и прочее. Кроме того, знатокам направлений проводимых секций и примерным темам докладов предоставляется возможность ознакомиться с установленными стандартами содержания и оформления материалов. Если по результатам конференции планируется выпуск сборника материалов, это также будет указано в информационном письме, где отмечены все требования к оформлению текстов, указываются электронные адреса для отправки статей и другие важные моменты.

Непосредственно перед мероприятием всем участникам рассылается программа конференции, в которой указано время, тема и имена всех докладчиков. Участникам, выступающим на НПК, может быть предоставлена дополнительная информация, если это необходимо.

Открытие конференции начинается с торжественной части, где организаторы произносят приветственное слово. Затем последовательно выступают докладчики, после чего у присутствующих есть возможность задать вопросы. В зависимости от масштаба конференции могут быть организованы секции с различной тематикой, а также круглые столы для обсуждения актуальных вопросов. Завершение мероприятия может сопровождаться завершающей речью организаторов и, в некоторых случаях, фуршетом. Во время общения у участников есть возможность установить новые полезные знакомые, обменяться мнениями и обсудить интересные аспекты представленных докладов с другими исследователями.

Зная, каким образом проходят научные конференции, можно существенно лучше подготовиться к мероприятию. Важно отметить, что с опытом увеличивается умение представлять результаты своих исследований. Первое выступление может вызывать волнения и стресс, что совершенно нормально, но с каждым последующим разом докладчики обычно чувствуют себя все более уверенно на сцене.

| Если вы хотите успешно пройти проверку на плагиат, вам может помочь наш сервис Антиплагиат-вуз.рф. С его помощью вы сможете повысить уникальность текста до 80-90% всего за несколько минут. Применяемые технологии откроют возможность сокрытия всех заимствований без изменения содержания текста. Также у вас будет возможность проверить текст в одной из самых популярных и востребованных среди университетов систем — АП ВУЗ. В кратчайшие сроки вы получите отчет и справку по результатам проверки. Это даст вам возможность узнать точный процент оригинальности вашего текста. |

Зачем участвовать в конференции

Существует множество причин, по которым участие в конференции является важным. Слушатели, как правило, посещают подобные мероприятия для того, чтобы получить новые знания, быть в курсе новейших разработок, изучить текущие тенденции в той или иной области науки. Также участие в НПК — это уникальная возможность для нетворкинга, или заведения полезных знакомств. Если вы ищете новых знакомых в исследовательской среде, мероприятия, такие как конференции, круглые столы и дискуссии, станут отличным шансом для этого. После завершения выступлений часто организуются фуршеты, которые предоставляют прекрасную возможность пообщаться, обсудить интересующие вопросы и обменяться мнениями с влиятельными представителями научного мира.

Основные причины для участия в научной конференции включают в себя следующие:

- Представление результатов собственных исследований как предварительный этап для защиты выпускной квалификационной работы;

- Общение и налаживание новых полезных контактов, которые могут быть востребованы в будущем для совместных проектов, рецензий и т.д. Современные эксперты называют подобное взаимодействие «нетворкингом»;

- Стремление получить признание и поделиться знаниями с научным сообществом. Все значимые исследования должны быть озвучены в научных кругах, что предполагает участие в конференциях;

- Получение конструктивной критики, что ведет к повышению качества работы. После выступления слушатели могут услышать альтернативные мнения и советы по своему исследованию, что весьма полезно для будущих крупных успехов;

- Получение документально подтвержденных достижений в области научно-исследовательской деятельности. Это особенно актуально для студентов, которые ищут пути для получения повышенной стипендии, гранта или именных стипендий.

Таким образом, мы рассмотрели ключевые причины для участия в научной конференции. В подобных мероприятиях могут участвовать не только признанные исследователи, но и студенты, преподаватели и начинающие ученые. В целом, любой, кого интересует научно-исследовательская деятельность, может найти свои преимущества на таких встречах.

Что такое программа научной конференции

Программа научной конференции — это организационный документ, который разрабатывается оргкомитетом мероприятия и фиксирует порядок проведения конференции.

Программа разрабатывается заранее, а затем рассылается участникам вместе с информационным письмом. Также она должна быть опубликована на официальном сайте конференции или на веб-странице учредителя.

В состав программы конференции обычно входят следующие информационные элементы:

- Даты и время проведения конференции;

- Приветственное слово участников;

- Регламент работы: пленарные заседания, график работы секций и расписание перерывов;

- Информация о культурной программе мероприятия.

В программу могут быть также включены условия работы на секциях (тайминг для каждого доклада, сопровождение докладов презентациями, интерактивные мероприятия и т.п.)

Как подготовиться к участию в конференции

Когда вы готовитесь к участию в конференции, важно учитывать её тип и направления. Молодому исследователю не следует пытаться с первым докладом о своем исследовании сразу заявиться на серьезную научную конференцию узкой специализации. Опыт в выступлениях и научных дискуссиях лучше приобретать постепенно.

Подготовка к конференции начинается с тщательного изучения требований к содержанию доклада, порядка его подачи в оргкомитет, а также с заполнения заявки на участие в конференции.

К заполнению заявки следует отнестись внимательно, ведь именно на основании её будут составляться программы конференции, сборники и публикации в индексируемых базах, таких как РИНЦ и другие.

Следующий этап подготовки состоит в составлении текста доклада, тезисов, которые будут включены в сборник, а также презентации для выступления. Написание доклада должно основываться на логике темы и цели вашего выступления. Доклад должен включать в себя наиболее значимые аспекты исследования, аргументы и статистику полученных результатов, а также выводы, основанные на этих результатах.

Доклад следует писать с учетом того, что это будет устное выступление, поэтому важно стремиться к более коротким и ясным формулировкам. Ваша речь должна быть менее формальной, чем текст научной статьи. Докладчик также обязан предвидеть возможные вопросы от аудитории и заранее подготовить систему ответов.

Недостаток и переизбыток калия

Калий предоставляет особую важность для культур, которые цветут и плодоносят. При нехватке этого макроэлемента ваша绿色 питомец не сможет зацвести. Если в его клетках наблюдается дефицит калия, происходит накопление аммиака, что тоже негативно сказывается на состоянии растения. Признаки нехватки калия проявляются в отмирании тканей; старые листья становятся бледными, стебли истончаются и становятся хрупкими, цвет верхушек и краев листьев мутнеет до ржавого оттенка, а новые листья выглядят мельче и имеют более темный цвет. В случае переизбытка калия нижние листья начинают скручиваться, междоузлия уменьшаются в длине, а верхушки и края листьев становятся буреющими и начинают отмирать.

Решение проблемы недостатка или избытка удобрений

Чтобы избежать снижений урожайности из-за недостатка удобрений, необходимо придерживаться нескольких принципов:

- Соблюдать рекомендованные производителем дозировки и алгоритм приготовления питательного раствора;

- Следить за состоянием корневой системы растений;

- Контролировать уровень pH питательного раствора, в зависимости от жизненных процессов растений: как кислый, так и щелочной уровень влияют на растворимость минеральных веществ и на то, насколько хорошо они усваиваются растением. Для корректировки pH можно использовать специальные средства – понизители или повышатели уровня pH (pH Down или pH Up);

- Не допускать возникновения стрессовых ситуаций (чрезмерная обрезка, резкие перепады температуры, полив холодной водой и т.п.), так как это может нарушить баланс потребления элементов – растение может блокировать усвоение какого-то компонента.

Состав почвы (СП)

Термин “состав почвы” включает в себя две подкатегории: механический и химический состав.

Они описывают структуру почвы, различие заключается в методах её исследования.

Механический состав почвы — это параметр, который описывает структуру почвы с точки зрения макроскопических элементов. Это те компоненты, которые можно увидеть невооруженным глазом, такие как песок, торф и глина. Именно эта информация чаще всего интересует дачников и садоводов. Подробней о ней можно узнать здесь: ≪Виды почв≫.

Химический состав почвы — это характеристика структуры почвы с точки зрения её микроэлементов, а именно на уровне молекул, атомов и ионов.

О влиянии ионного состава почвы на её урожайность можно подробнее узнать в статье, посвященной ≪Кислотности≫.

Здесь речь пойдет о молекулярном химическом составе — о том, какие химические элементы присутствуют в почве и в каком количестве они содержатся.

Химический состав почвы

Наша земля уникальна. Подобно энергии, химические элементы никогда не пропадают бесследно. Они образуют атомы, молекулы и вещества, соединяются, преобразуются и разлагаются. Некоторые из этих элементов могут находиться в одном месте на протяжении столетий, в то время как другие за это же время проходят сотни циклов трансформации. С точки зрения глобальных процессов, в составе почвы присутствует практически весь набор элементов таблицы Менделеева. Однако на практике большинство из них находятся в таких малых концентрациях, что их влияние на экологические процессы оказывается минимальным. Поэтому разумно упоминать лишь те элементы, концентрация которых достаточна для участия в основных химических реакциях.

Среди них можно выделить двадцать элементов, причисляемых к трем категориям:

- Органогены: С, N, O, H. Эти элементы входят в состав всех органических соединений и составляют более 90% массы клеток;

- Металлы: Na, Mg, Al, K, Ca, Fe, Mn, B, Mo, Cu, Zn, Co. Эти элементы обладают характерными металлическими свойствами: высокой тепло- и электропроводностью, пластичностью, металлическим блеском и другими;

- Неметаллы: S, P, Si, Cl. Эти химические элементы характеризуются неметаллическими свойствами и располагаются в правом верхнем углу периодической таблицы.

Соотношение элементов в почве:

- На первом месте находятся кислород и кремний;

- Вторую позицию занимают алюминий и железо;

- Третье место делят между собой кальций и магний, а затем следует калий и другие.

Макро и микроэлементы

Почти все из вышеперечисленных элементов служат питательными компонентами для растительного мира. Поэтому уровень их потребления становится очень важным фактором.

На основе количества потребляемых элементов растениями, их делят на две категории:

- Макроэлементы: азот, фосфор, калий, сера, кальций, магний, железо, натрий и кремний. Эти элементы растениями усваиваются в больших количествах, и их содержание в растениях может варьироваться от долей процента до нескольких процентов. Дефицит макроэлементов обычно проявляется в дефектах старых и нижних листьев;

- Микроэлементы: бор, марганец, железо, молибден, кобальт, цинк, медь. Эти элементы необходимы в малых количествах (от 10-4 до 10-3 доли процента), однако он недостаточен для оказания поддержки жизнеспособности растения, и их нехватка проявляется в дефектах молодых листьев и побегов.

Виды удобрений

Удобрение представляет собой средство, используемое для повышения уровня питательных веществ в почве или улучшения её плодородия.

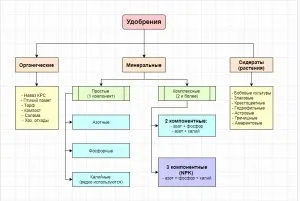

На современном рынке существует множество видов удобрений, и их можно разделить на три основные группы:

- Органические удобрения. В них питательные компоненты находятся в форме органических соединений и содержат элементы органической группы;

- Минеральные удобрения. Эти удобрения содержат питательные вещества в виде неорганических соединений и представляют собой различные минеральные соли. Далее мы подробнее рассмотрим минеральные удобрения;

- Сидераты. Это растения, которые выращиваются с целью последующего заделки в почву. Они способствуют подавлению роста сорняков, в то же время обогащая почву азотом.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения – это такая категория удобрений, в составе которых находятся питательные микро- и макроэлементы в форме неорганических соединений.

Существуют множество видов таких удобрений, и для упрощения восприятия их часто делят на подкатегории.

По консистенции:

- Жидкие удобрения. Выпускаются в виде жидкостей. Считаются более экологичными, так как их консистенция предотвращает рассеивание активных веществ по воздуху. Они быстрее впитываются в почву и растения усваивают их почти полностью;

- Сухие (гранулированные) удобрения. Имеют сухой вид вещества. Упаковываются в рассыпчатой форме или в виде гранул различного размера.

По количеству компонентов:

- Простые. Состоят лишь из одного активного элемента;

- Комплексные. Состоят из комбинации двух и более активных элементов.

Простые удобрения

Простые удобрения содержат один из трех основных элементов, о которых уже упоминалось: азот, фосфор или калий.

В связи с этим простые удобрения делятся на три вида: азотные, фосфорные и калийные.

Азотные удобрения

Как видно, основным компонентом этих удобрений является азот. Использование таких средств поддерживает рост надземной части растения, способствует озеленению и улучшению плодоношения.

Среди азотных удобрений выделяются:

- Аммонийные удобрения. Здесь азот представлен в виде сульфата аммония – неорганического соединения. Рекомендуется их внесение осенью. Растения с длительным вегетационным периодом, такие как поздняя капуста, огурцы, лук, томаты, прекрасно реагируют на это удобрение.

- Нитратные удобрения (селитра, кальциевая или натриевая). Их можно вносить как осенью, так и ранней весной. Они хорошо вписываются в кислые грунты и действуют эффективно на культурах с коротким вегетационным периодом, таких как укроп, петрушка, редис и ранняя капуста.

- Амидные удобрения (мочевина, карбамид). Это органическое соединение, представляющее собой диамид угольной кислоты. Их вносят в грунт во время рыхления или в виде водного раствора в процессе полива.

- Аммонийно-нитратные удобрения (аммиачная селитра) могут быть полезны для зерновых культур, картофеля и свеклы.

Важно отметить! Азотные удобрения относятся к одной из самых опасных категорий минеральных удобрений, поскольку неправильное или избыточное использование может привести к накоплению вредных нитратов в растениях.