Широколиственные деревья обладают обширной листовой пластинкой, благодаря чему и получили своё название. Для таких деревьев характерно сильное ветвление, что в свою очередь приводит к образованию хорошо развитой кроны.

Почвы смешанных и широколиственных лесов

Почвы представляют собой особый природный объект с многогранным составом. Основной их компонент — это горные породы, на которых и происходит образование почв. Ключевым элементом считаются перегной или гумус, которые формируются в процессе разложения растительного опада. Степень плодородия почвы напрямую зависит от содержания гумуса. В любой почве также присутствуют вода и воздух, а её состав богат микроорганизмами, червями, насекомыми и другими живыми существами, которые играют важную роль в поддержании экосистемы.

Что влияет на образование почв

Каждая природная зона состоит из множества компонентов, которые взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. Почвы являются обязательным элементом любой экосистемы.

Формирование почвы зависит от горных пород, находящихся на территории. Например, если на поверхности лежит глина, почвы будут соответственно глинистыми. В случае близкого расположения песка образуются песчаные почвы. Существуют также суглинистые и супесчаные почвы.

Гумусовый горизонт почвы определяется типом растительности. Если имеется большой слой растительного опада, то формируется достаточное количество перегноя. Однако в условиях, когда растительность сведена к минимуму или вовсе отсутствует, количество гумуса существенно уменьшается.

Климат также играет ключевую роль в образовании почв. Обильные осадки могут вымывать как органические, так и неорганические вещества, в то время как их нехватка способствует накоплению гумуса.

Разные рельефные формы на одной и той же территории могут иметь разные виды почв. Например, в поймах рек и на возвышенных участках формирование почв происходит в условиях, которые значительно отличаются друг от друга.

Широколиственные леса

На юге от хвойных лесов формируются чисто широколиственные леса. В этой зоне средняя температура в июле колеблется между 13 и 23°С, а в январе не опускается ниже –10°С. Условия увлажнения в этих местах варьируются, но годовое количество осадков не менее 500 мм, причем летний период является достаточно влажным. В таких климатических условиях леса растут в приокеанических секторах материков и исчезают в центральной части, где лето становится жарким и сухим, а зимы холодными.

В европейских широколиственных лесах доминирующими видами являются дуб черешчатый и бук лесной, также часто встречаются клен, липа, ясень и граб.

Эти леса, иногда с включениями березы, ранее покрывали все низменности и склоны гор до высоты 1000-1200 м в Западной и Средней Европе. Геоботаник А. П. Ильинский сетовал, что буковые леса — это истинные дети океанического климата. В равнинных районах буковые леса не встречаются восточнее Молдовы. В горных районах эти леса обычно растут на северных и западных склонах, отличающихся максимальной влажностью и прохладой, и часто находятся выше дубовых. Дубовые леса, не столь требовательные к увлажненности, но нуждающиеся в теплом лете, достигают восточной границы зоны и образуют лесные острова в лесостепной зоне. Исходной формой дубов были вечнозеленые виды, однако в менее теплых климатических условиях они стали листопадными. Интересно, что листья с дубов опадают позже, чем у других деревьев, и в некоторых случаях сухие листья могут оставаться на ветках всю зиму. Особенно своеобразны каштановые леса юго-западной Европы, в которых имеется подлесок из вечнозеленых кустарников, таких как падуб и тис ягодный. Эти леса сохранились лишь в нижнем поясе гор юго-восточной Франции. В Европе в целом осталось совсем немного лесов; крупные лесные массивы можно наблюдать только на склонах гор. В названиях ряда горных цепей присутствует слово «лес»: Чешский Лес, Тюрингенский Лес и Шварцвальд, что переводится как «Черный Лес». Под широколиственными лесами формируются плодородные бурые и серые лесные почвы, обладающие мощным темным гумусовым горизонтом с содержанием гумуса от 6 до 7% и нейтральной реакцией. Горизонт вымывания имеет ореховатую структуру и характерные гумусовые пленки на гранях структурных элементов. Почвы с такими характеристиками практически полностью распахиваются под сельскохозяйственные культуры.

Животный мир

Фауна широколиственных лесов крайне разнообразна и богата. В сохранившихся лесных массивах Европы можно встретить таких животных, как кабаны, косули, благородные олени, белки, зайцы, барсуки, ежи, а также более редкие виды, такие как куницы, лесные коты, рыси и бурые медведи. Лесная подстилка и почва изобилуют беспозвоночными, которые перерабатывают лиственный опад. В кронах деревьев встречается множество насекомых и их гусениц, поедающих листья и побеги; они, в свою очередь, служат пищей для мелких птиц, таких как славки, пеночки и синицы. Кроме того, существуют и другие птицы и грызуны, которые питаются семенами и плодами: сойки, лесные мыши и полевки, а также сони.

Широколиственные леса Восточной Азии характеризуются другими условиями: климат здесь включает очень влажное теплое лето и холодную зиму. Исторически развитие растительности и животного мира на данном регионе отличалось от западных территорий. В ледниковые эпохи животные и растения могли отступать на юг, где находили безопасные места обитания, так как между ними не существовало много барьеров. Из-за этого и в настоящее время обмен видами между зонами возможен и без барьеров затруднений.

Какие типы распространены?

В терминах экологии смешанные хвойно-лиственные леса особенно распространены в Северной Америке и на Восточно-Европейской равнине, где они проходят сплошной зоной. На Восточно-Европейской равнине преобладают дерново-подзолистые почвы, которые образуются исключительно на суглинистых почвообразующих породах.

Широколиственные леса лучше адаптированы к более теплым климатическим условиям. На юге Северной Америки они располагаются южнее смешанных лесов, тогда как на европейской части материка их распространенность проявляется прерывистыми полосами, начиная с запада Европы и заканчивая Приуральем.

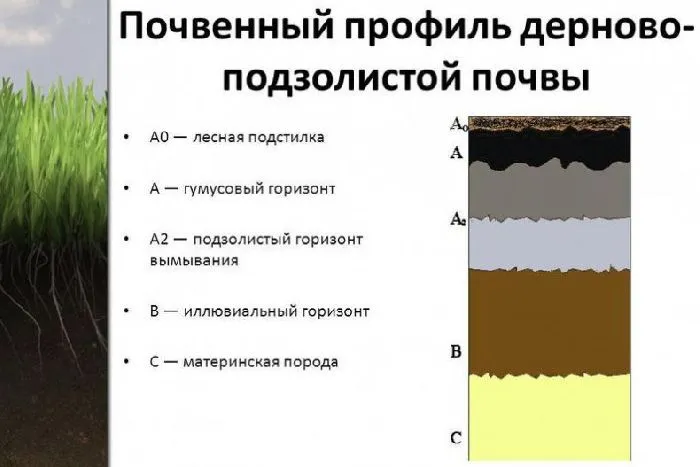

Дерново-подзолистые

Дерново-подзолистые почвы отличаются строением, схожим с подзолистыми. Мощность лесной подстилки у них намного меньше и составляет от 2 до 5 см, а мощность остальных горизонтов, напротив, больше. Гумусовый горизонт здесь выражен достаточно четко, его верхняя прослойка содержит много корней трав, что формирует плотный дерн. Кислотность верхней части почвы составляет рН около 4, однако с углублением этот показатель уменьшается.

Почвы смешанных лесов довольно часто используются для сельского хозяйства. В южной части европейской территории России более трети площадей распахано, тогда как на севере этот показатель существенно ниже. Высокий уровень кислотности, выраженная выщелоченность, частичная заболоченность и каменистая местность затрудняют обработку земель. Чтобы уменьшить кислотность, почву необходимо известковать.

К тому же в почву вносят значительные дозы минеральных и органических удобрений, что способствует повышению её плодородия и увеличению урожайности.

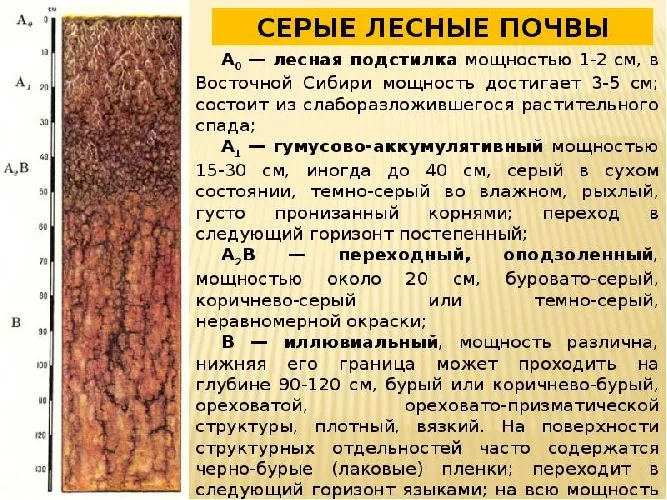

Лесные серые

Лесные серые почвы характерны для внутренне-континентальных районов, таких как центральные территории Северной Америки и Евразии, и располагаются локально островами. На нашем континенте их границы начинаются на западе Белоруссии и заканчиваются в Забайкалье. Эти почвы формируются в условиях преобладания континентального климата.

В Евразии климат становится более суровым от запада к востоку. Например, средние температуры января сильно варьируются от –6 до –30 градусов. Период без заморозков здесь длится от 170 до 250 суток. Тем не менее, летние температуры остаются довольно схожими, составляя примерно 19-20 градусов Цельсия.

На востоке менее осадков — до 300 мм в год, в то время как на западе этот показатель может быть вдвое выше. Осадки проникают в почву довольно глубоко, но промывание не характерно из-за большого залегания грунтовых вод. На наиболее влажных участках может произойти полное промачивание почвы до уровня подземных вод. Такие почвы развиваются под густой растительностью, в основном представленными широколиственными лесами. Травяной покров здесь очень разнообразен.

Различные леса, такие как липово-дубовые, березовые и осиновые, могут быть расположены в зависимости от ландшафта; на востоке также присутствует лиственница. Количество растительного опада значительно высоко, почвы получают богатый состав из зольных элементов с преобладанием кальция. Эти климатические условия считаются благоприятными для развития живых организмов в почве, что, в свою очередь, активирует процессы разложения растительных остатков, особенно в отличие от дерново-подзолистых почв. Это происходит потому, что гумусовый горизонт в данном случае является более мощным. Естественно, необходимо учитывать, что часть растительных остатков постепенно накапливается в лесной подстилке, неспособная к разложению.

Растительность

На территориях широколиственных и смешанных лесов растет большое разнообразие деревьев и кустарников. Здесь можно встретить осину, березу, липу, ель, бузину, малину, калину и множество других растений. Климат в этих регионах достаточно мягкий, что позволяет как лиственным, так и хвойным деревьям активно развиваться. На самой южной границе хвойные деревья практически отсутствуют, и встречаются лишь сосны. На этом фоне широколиственные породы, такие как дуб и клен, становятся доминирующими.

Леса также изобилуют различными травами. В сырых и затененных участках можно встретить мох. Следует отметить, что такие леса очень плодородны, здесь много грибов и ягод. Часто встречаются земляника, черника и другие лесные ягоды.

Классификация

Существует несколько типов бурых почв: кислые, кислые оподзоленные, которые характеризуются высоким содержанием кислот, слабоненасыщенные, а также слабонасыщенные оподзоленные. По состоянию гумусного слоя они подразделяются на грубогумусные, иллювиально-гумусовые и глееватые.

Бурые лесные почвы относятся к молодым грунтам, которые сформировались относительно недавно и продолжают формироваться. Из-за этого четкая классификация их ещё не разработана.

Растения региона

Смешанные леса на карте Восточно-Европейской равнины изобилуют дубами, орешниками, кленами и липами, а среди хвойных деревьев преобладают ели и сосны. За Уралом практически отсутствуют широколиственные леса, так как климат здесь более суровый и не способствует успешному произрастанию таких деревьев, как осина, ольха или береза. Однако это не подразумевает, что такие деревья отсутствуют на Дальнем Востоке, где для их роста существуют куда более благоприятные климатические условия, чем на европейской части России.

В восточной части Российской Федерации находятся значительные запасы ценной древесины. Среди них:

- маньчжурский орех;

- цельнолистная пихта;

- кедр.

Эти породы ценятся за их устойчивость к гниению и относительную прочность. Лимонник и элеутерококк активно используются в медицине для производства лекарственных средств. Европейские территории, со своей стороны, хорошо подходят для лесозаготовительной деятельности.

Степи

На юге от широколиственных лесов начинаются степи (рис. 5), которые занимают около 10% поверхности Земли. Здесь господствуют ксерофильные травянистые сообщества с преобладанием злаков. Ксерофильные растения способны переносить длительные засухи.

Рис. 5. Степные ландшафты

Злаковые растения в летний период имеют перерывы вегетации, что следует из условий засухи. Они не полностью покрывают поверхность почвы, а в промежутках между ними можно встретить другие виды растений: однолетние травы, луковичные геофиты, многолетние травы и иногда полукустарники.

Такое травянистое сообщество в Евразии называется степью, в Северной Америке — прерией, в Южной Америке — пампасом, а в Новой Зеландии — туссоком (см. видео).

Фауна степей отличается от тундры и лесных зон необходимостью адаптироваться к летним жарким условиям, засухе, сильным ветрам, нехватке водоемов и периодическому дефициту пищи.

Следует отметить, что значительная часть степей, прерий и пампасов подвержена распашке.

Изначальные степные экосистемы существуют только в заповедниках. Оставшиеся травоядные обитают в более или менее крупных стадах (см. видео) и совершают суточные и сезонные миграции, чтобы избежать холода или засухи.

Распашка и охрана степей

Среди травоядных животных степей можно выделить сайг и вилорогов, а также пампасных оленей (рис. 6). Из крупных хищников следует упомянуть степного волка и койота. К роющим животным, характерным для степей, относятся суслики, хомяки, тушканчики, сурки и кролики.

На грызунов, как правило, охотятся хищные птицы, такие как лунь, канюк, степной орел и беркут.

Степные птицы обычно устраивают гнезда на земле или на входе в норы.

В степях также встречаются серая куропатка, перепел и различные виды жаворонков.

Рис. 6. Млекопитающие и птицы степи

Степи изобилуют насекомыми, такими как осы, пчелы, муравьи и саранча (см. видео). Также здесь встречаются змеи и ящерицы, такие как гадюка степная и степная агама.

Сегодня степи считаются одной из основных пахотных земель.

Список литературы

- А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Общая биология, 10–11 класс. – М.: Дрофа, 2005. Ссылка на учебник: (Источник)

- Д.К. Беляев. Биология 10–11 класс. Общая биология. Базовый уровень. – 11-е издание, стереотипное. – М.: Просвещение, 2012. – 304 с. (Источник)

- В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. Биология 11 класс. Общая биология. Профильный уровень. – 5-е издание, стереотипное. – М.: Дрофа, 2010. – 388 с. (Источник)

- В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Биология 10–11 класс. Общая биология. Базовый уровень. – 6-е издание, дополненное. – М.: Дрофа, 2010. – 384 с. (Источник)

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

- Bioword.narod.ru (Источник).

- Sbio.info (Источник).

- Bio.fizteh.ru (Источник).

- Bioenc.ru (Источник).

- Biologiya-uroki.ru (Источник).

Домашнее задание

- Охарактеризуйте степь как биологическое сообщество суши. Для каких широт она характерна? В каких климатических условиях она формируется? Какие виды растений и животных характерны для степи?

- Дайте характеристику широколиственным лесам. Где они расположены? Какие виды животных и растений их населяют?

- Как ареалы животных и растений связаны с границами сообществ живых организмов?

- Что такое ярусность? Каково её биологическое значение?

- Обсудите с друзьями и родными, какое влияние человек оказал на широколиственные леса и степи в прошлом. Каково воздействие человечества на эти биологические сообщества (биомы) в современности?